Erschienen am 4. August 2005

Präziser Chronist des Todes

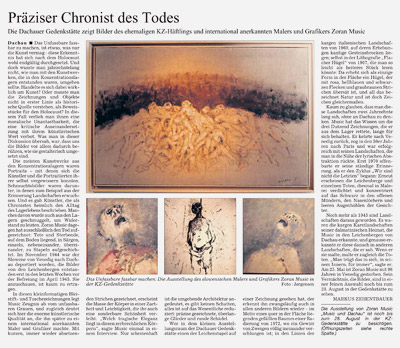

Die Dachauer Gedenkstätte zeigt Bilder des ehemaligen KZ-Häftlings und international anerkannten Malers und Grafikers Zoran Music

Das Unfassbare fassbar zu machen, ist etwas, was nur die Kunst vermag – diese Erkenntnis hat sich nach dem Holocaust wohl endgültig durchgesetzt. Und doch wusste man jahrzehntelang nicht, wie man mit den Kunstwerken, die in den Konzentrationslagern entstanden waren, umgehen sollte. Handelte es sich dabei wirklich um Kunst? Oder musste man die Zeichnungen und Objekte nicht in erster Linie als historische Quelle verstehen, als Beweisstücke für den Holocaust? In diesem Fall verlieh man ihnen eine moralische Unantastbarkeit, die eine kritische Auseinandersetzung mit ihrem künstlerischen Wert verbot. Was man in dieser Diskussion übersah, war, dass uns die Bilder vor allem dadurch berühren, wie sie gestalterisch umgesetzt sind.

Die meisten Kunstwerke aus den Konzentrationslagern waren Portraits – mit denen sich die Künstler und die Portraitierten ihrer selbst vergewissern konnten. Sehnsuchtsbilder waren darunter, in denen zum Beispiel aus der Erinnerung Landschaften erwuchsen. Und es gab Künstler, die als Chronisten heimlich den Alltag des Lagerlebens beschrieben. Manches davon wurde auch aus den Lagern geschmuggelt, um Widerstand zu leisten. Zoran Music dagegen hat ausschließlich den Tod aufgezeichnet: Tote und Sterbende, auf dem Boden liegend, in Särgen, einzeln, nebeneinander, übereinander, zu Stapeln aufgeschichtet. Im November 1944 war der Slowene von Venedig nach Dachau deportiert worden, die Bilder von den Leichenbergen entstanden erst in den letzten Wochen vor der Befreiung im April 1945. Sie anzuschauen, ist kaum zu ertragen.

In diesen kleinformatigen Bleistift- und Tuschezeichnungen legt Music Zeugnis ab vom unfassbaren Grauen, und zugleich deutet sich hier die enorme künstlerische Qualität an, die ihn später zu einem international anerkannten Maler und Grafiker machte. Mit kurzen, immer wieder absetzenden Strichen gezeichnet, erscheint die Masse der Körper in einer Zartheit und Leichtigkeit, die ihr auch eine sonderbare Schönheit verleiht. „welch tragische Eleganz liegt in diesen zerbrechlichen Körpern“, sagte Music einmal in einem Interview. Nur schemenhaft ist die umgebende Architektur angedeutet, es gibt keinen Schatten, alles ist auf das Wesentliche reduziert: präzise gezeichnete, überlange Glieder und runde Schädel.

Wer in dem kleinen Ausstellungsraum der Dachauer Gedenkstätte einen der Leichenstapel auf einer Zeichnung gesehen hat, der erkennt ihn zwangsläufig auch in allen anderen Bildern wieder – im Motiv eines quer in der Fläche liegenden gefällten Baumes einer Radierung von 1972, wo ein Gewirr von Zweigen völlig ineinander verschlungen ist; in den Linien der kargen italienischen Landschaften von 1969, auf deren Erhebungen kantige Gesteinsbrocken liegen; selbst in der Lithografie „Flacher Hügel“ von 1967, die man so leicht als heiteres Stück lesen könnte: Da erhebt sich als einzige Form in der Fläche ein Hügel, der mit rosa, hellblauen und schwarzen Flecken und graubraunen Strichen übersät ist, und all das be- zeichnet Natur und ist doch Zeichen gleichermaßen.

Kaum zu glauben, dass man die- se Landschaften zwei Jahrzehnte lang sah, ohne an Dachau zu denken. Music hat das Wissen um die drei Dutzend Zeichnungen, die er aus dem Lager rettete, lange für sich behalten. Er kehrte nach Venedig zurück, zog in den 50er Jahren nach Paris und war erfolgreich mit seinen Landschaften, die man in die Nähe der lyrischen Abstraktion rückte. Erst 1970 offenbarte er seine ständige Erinnerung, als er den Zyklus „Wir sind nicht die Letzten“ begann: Erneut erscheinen die Leichenberge und einzelnen Toten, diesmal in Malerei verdichtet und konzentriert auf das Schwarz in den offenen Mündern, den Nasenlöchern und leeren Augenhöhlen der Gesichter.

Noch mehr als 1945 sind Landschaften daraus geworden. Es waren die kargen Karstlandschaften seiner dalmatinischen Heimat, die Music in den Leichenbergen von Dachau erkannte, und genauso erkannte er diese danach in anderen Landschaften, die er sah. Wenn er sie malte, malte er zugleich die Toten. „Man trägt das in sich, in seinem Innern, für immer“, sagte er. Am 25. Mai ist Zoran Music mit 96 Jahren in Venedig gestorben. Sein Vermächtnis, die Bilder, sind in einer feinen Auswahl noch bis zum 28. August in der Gedenkstätte zu sehen.